스털링 엔진(Stirlingmotor), "천상의 에너지" 활용 (영상)

- 기술 / 문광주 기자 / 2025-11-17 17:40:55

4분 읽기 + 1분 32초 영상

- 작은 기계, 하늘과 땅 사이의 온도 차이로 운동과 전기 생성

- 스털링 엔진이 0.1mW(밀리와트)의 전력을 생성하려면 약 1.5 x 1.5cm의 냉각 표면이 필요

- 선풍기 작동에 충분한 에너지

증기 기관, 내연 기관, 또는 스털링 엔진 등 어떤 기관이든

열기관은 열과 온도 차이를 이용하여 기계 에너지를 생성한다. 예를 들어 내연 기관에서는 연소된 연료의 열팽창이 피스톤을 구동하는 반면, 증기 기관에서는 증기가 에너지를 생성한다. 1813년에 발명된 스털링 엔진은 작은 온도 차이에도 작동할 수 있다. 스털링 엔진 내부에서 작동하는 기체는 외부 온도 차이에 의해 팽창과 수축을 반복한다.

"다른 열기관과 달리 스털링 엔진은 수동적이고 연속적으로 작동할 수 있으며, 적당한 온도 차이만 있으면 된다"고 캘리포니아 대학교 데이비스 캠퍼스의 트리스탄 데페(Tristan Deppe) 와 제레미 먼데이(Jeremy Munday)는 설명했다. 스털링 엔진의 한쪽 면만 다른 쪽보다 차가워도 된다.

에너지원으로서 우주로의 열복사

두 연구원은 다음과 같이 아이디어를 얻었다. 스털링 엔진을 지구 어디에나 존재하는 온도 기울기, 즉 따뜻한 지구 표면과 차가운 우주 공간의 차이를 따라 작동하도록 개조했다. 먼데이는 "엔진을 우주로 직접 확장할 필요는 없다"고 강조하며, "복사를 통해 우주와 상호 작용하는 것으로 충분하다"고 덧붙였다.

특히, 새로운 땅-하늘 스털링 엔진은 건물의 수동 냉각을 위해 이미 시험 중인 원리를 활용한다. 특수 코팅된 냉각 패널은 과도한 열을 적외선 형태로 방출한다. 이 복사는 복사창을 통과하여 지구 대기를 거의 방해받지 않고 빠져나갈 수 있다. 연구원들은 "이 원리 덕분에 지구는 밤에 과도한 열을 우주로 방출할 수 있다"고 설명했다.

땅-하늘 스털링 엔진의 작동 원리

데페와 먼데이는 이 수동 냉각 방식을 스털링 엔진에 동력을 공급하는 데 활용했다. 가열면은 지면으로부터 5cm 깊이에 매립된 알루미늄 베이스 플레이트다. 이 플레이트는 지하의 열을 흡수하지만, 지붕이나 기타 따뜻한 표면의 열도 활용할 수 있다. 반대쪽은 시중에서 판매되는 적외선 방출 페인트로 코팅된 30cm 크기의 평평한 플레이트다.

"이는 스털링 엔진의 베이스 플레이트가 지표면과 접촉하고, 윗면 플레이트는 하늘과 광학적으로 연결된다는 것을 의미한다"고 연구팀은 설명했다. 어두워지고 공기가 식으면 두 플레이트 사이에 평균 섭씨 10도의 온도 차이가 발생하는데, 이는 실외 실험 결과에서 나타났다. 연구원들은 "이 정도면 엔진 휠을 약 1헤르츠로 회전시킬 수 있다"고 말했다.

선풍기 작동에 충분한 에너지

이 스털링 엔진은 얼마나 많은 에너지를 생성할 수 있을까? 데페와 먼데이는 이 부분도 실험했다. 1년 넘게 그들은 밤에 작은 기계를 작동시키고 출력을 측정했다. 그 결과, 스털링 엔진이 0.1mW(밀리와트)의 전력을 생성하려면 약 1.5 x 1.5cm의 냉각 표면이 필요하다는 것이 밝혀졌다. 이는 제곱미터당 400mW의 열유속 밀도를 의미한다. 기계 에너지 변환의 카르노 효율은 약 13%이다.

실제로 이 작은 열기관은 선풍기에 필요한 기계 에너지를 생성하기에 충분하다. 연구진은 "이를 위해 스털링 엔진의 회전자를 3D 프린팅으로 제작한 팬 블레이드로 교체하여 축류 팬으로 만들었다"고 보고했다. 이 설계는 초당 최대 0.3m의 공기 흐름을 생성했다. "이는 온실에서 이산화탄소를 순환시키는 데 권장되는 속도다.“

배터리 충전

또한 이러한 스털링 엔진으로도 전기를 생성할 수 있다. 이를 위해 연구진은 바퀴 축에 작은 전기 모터를 연결했다. 기계 에너지의 몇 퍼센트만이 전기 에너지로 변환되지만, 이는 예를 들어 배터리 충전에 사용될 수 있다. 데페와 문데이는 "기계 에너지의 약 절반은 이 과정에서 사용 가능하다"고 보고했다. "이를 통해 기계 에너지와 전기 에너지를 동시에 사용할 수 있다.”

연구진에 따르면, 땅-하늘 스털링 엔진 시제품은 자연적으로 발생하는 온도 기울기를 효과적으로 활용하는 방법을 보여준다. 엔진은 해가 지는 즉시 시동된다. 데페와 먼데이는 "스털링 엔진이 지구의 자연 복사열을 이용하여 기계적 일을 수행하고 전기를 생산할 수 있음을 입증했다"고 기술했다.

성능 향상 가능성은 여전히 남아 있다.

연구진이 강조하듯이 스털링 엔진의 가능성은 아직 무궁무진하다. 시중에서 판매되는 냉각 페인트 대신 냉각판에 최적화된 코팅을 사용하면 성능을 크게 향상시킬 수 있다. 베이스 플레이트를 지붕과 같이 더 따뜻한 표면에 놓거나 폐열로 가열하는 경우에도 마찬가지다. 엔진 챔버와 베이스 플레이트를 확장하면 성능도 향상될 것이다.

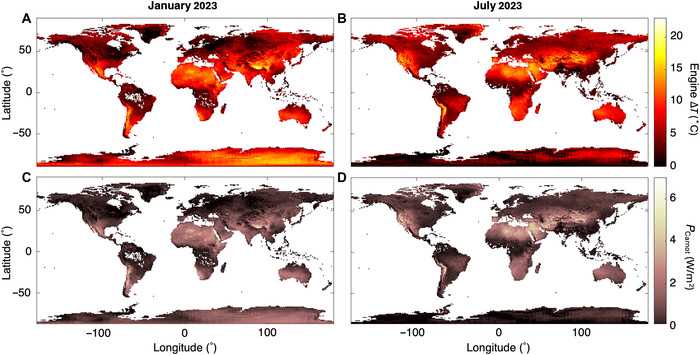

그러나 스털링 엔진은 모든 곳에서 사용하기에 적합한 것은 아니다. 냉각판에서 발생하는 수동 열복사는 하늘이 맑고 공기가 최대한 건조할 때 가장 잘 작동한다. 연구진은 "따라서 에너지 밀도는 건조한 지역과 고지대에서 가장 높다"고 설명했다. 반면, 구름이나 높은 습도는 냉각판에서 열복사를 방해한다.

참고: Science Advances, 2025; doi: 10.1126/sciadv.adw6833

출처: University of California – Davis

- 작은 기계, 하늘과 땅 사이의 온도 차이로 운동과 전기 생성

- 스털링 엔진이 0.1mW(밀리와트)의 전력을 생성하려면 약 1.5 x 1.5cm의 냉각 표면이 필요

- 선풍기 작동에 충분한 에너지

스털링 엔진(Stirlingmotor), "천상의 에너지" 활용

작은 기계, 하늘과 땅 사이의 온도 차이로 운동과 전기 생성

오래된 아이디어의 부활:

200년도 더 된 스털링 엔진이 새로운 에너지원이 될 수 있을지도 모른다. 미국 연구진은 이 열기관을 개량하여 천지(天地) 사이의 작은 온도 차이에도 작동할 수 있도록 했다. 구동력은 냉각판에서 위쪽으로 수동적으로 복사되는 열복사다. 이로 인해 스털링 엔진은 밤에 선풍기를 돌리거나 전기를 생산할 수 있는 충분한 에너지를 추출한다.

|

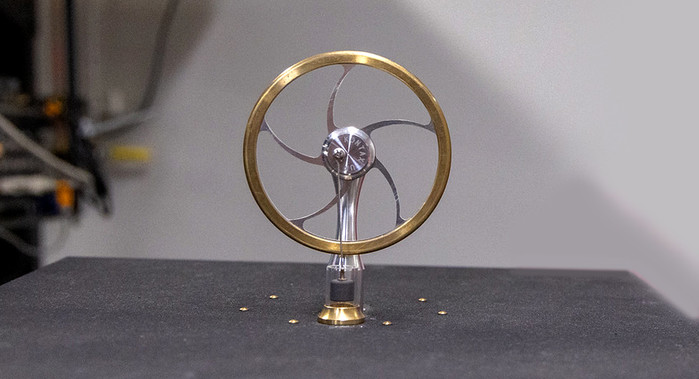

| ▲ 이 작은 스털링 엔진은 하늘과 땅의 온도 차이로부터 에너지를 얻을 수 있다. © Mario Rodriguez/ UC Davis |

증기 기관, 내연 기관, 또는 스털링 엔진 등 어떤 기관이든

열기관은 열과 온도 차이를 이용하여 기계 에너지를 생성한다. 예를 들어 내연 기관에서는 연소된 연료의 열팽창이 피스톤을 구동하는 반면, 증기 기관에서는 증기가 에너지를 생성한다. 1813년에 발명된 스털링 엔진은 작은 온도 차이에도 작동할 수 있다. 스털링 엔진 내부에서 작동하는 기체는 외부 온도 차이에 의해 팽창과 수축을 반복한다.

"다른 열기관과 달리 스털링 엔진은 수동적이고 연속적으로 작동할 수 있으며, 적당한 온도 차이만 있으면 된다"고 캘리포니아 대학교 데이비스 캠퍼스의 트리스탄 데페(Tristan Deppe) 와 제레미 먼데이(Jeremy Munday)는 설명했다. 스털링 엔진의 한쪽 면만 다른 쪽보다 차가워도 된다.

에너지원으로서 우주로의 열복사

두 연구원은 다음과 같이 아이디어를 얻었다. 스털링 엔진을 지구 어디에나 존재하는 온도 기울기, 즉 따뜻한 지구 표면과 차가운 우주 공간의 차이를 따라 작동하도록 개조했다. 먼데이는 "엔진을 우주로 직접 확장할 필요는 없다"고 강조하며, "복사를 통해 우주와 상호 작용하는 것으로 충분하다"고 덧붙였다.

특히, 새로운 땅-하늘 스털링 엔진은 건물의 수동 냉각을 위해 이미 시험 중인 원리를 활용한다. 특수 코팅된 냉각 패널은 과도한 열을 적외선 형태로 방출한다. 이 복사는 복사창을 통과하여 지구 대기를 거의 방해받지 않고 빠져나갈 수 있다. 연구원들은 "이 원리 덕분에 지구는 밤에 과도한 열을 우주로 방출할 수 있다"고 설명했다.

땅-하늘 스털링 엔진의 작동 원리

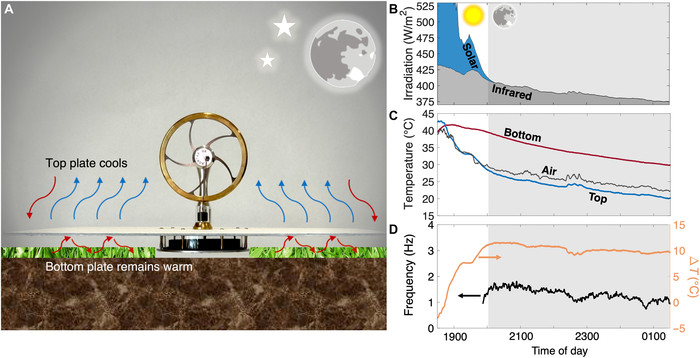

데페와 먼데이는 이 수동 냉각 방식을 스털링 엔진에 동력을 공급하는 데 활용했다. 가열면은 지면으로부터 5cm 깊이에 매립된 알루미늄 베이스 플레이트다. 이 플레이트는 지하의 열을 흡수하지만, 지붕이나 기타 따뜻한 표면의 열도 활용할 수 있다. 반대쪽은 시중에서 판매되는 적외선 방출 페인트로 코팅된 30cm 크기의 평평한 플레이트다.

"이는 스털링 엔진의 베이스 플레이트가 지표면과 접촉하고, 윗면 플레이트는 하늘과 광학적으로 연결된다는 것을 의미한다"고 연구팀은 설명했다. 어두워지고 공기가 식으면 두 플레이트 사이에 평균 섭씨 10도의 온도 차이가 발생하는데, 이는 실외 실험 결과에서 나타났다. 연구원들은 "이 정도면 엔진 휠을 약 1헤르츠로 회전시킬 수 있다"고 말했다.

|

|

이 스털링 엔진은 얼마나 많은 에너지를 생성할 수 있을까? 데페와 먼데이는 이 부분도 실험했다. 1년 넘게 그들은 밤에 작은 기계를 작동시키고 출력을 측정했다. 그 결과, 스털링 엔진이 0.1mW(밀리와트)의 전력을 생성하려면 약 1.5 x 1.5cm의 냉각 표면이 필요하다는 것이 밝혀졌다. 이는 제곱미터당 400mW의 열유속 밀도를 의미한다. 기계 에너지 변환의 카르노 효율은 약 13%이다.

실제로 이 작은 열기관은 선풍기에 필요한 기계 에너지를 생성하기에 충분하다. 연구진은 "이를 위해 스털링 엔진의 회전자를 3D 프린팅으로 제작한 팬 블레이드로 교체하여 축류 팬으로 만들었다"고 보고했다. 이 설계는 초당 최대 0.3m의 공기 흐름을 생성했다. "이는 온실에서 이산화탄소를 순환시키는 데 권장되는 속도다.“

|

| ▲ 야간 복사 냉각 엔진 작동. (A) 야간 엔진 작동 개략도. 상부 플레이트는 밤하늘과 복사적으로 결합되어 주변 기온보다 낮게 냉각된다. 하부 플레이트는 지면과 열적으로 결합되어 밤하늘로의 복사 접근이 알루미늄 상부 플레이트에 의해 차단되므로 더 따뜻하게 유지된다. 이러한 복사 불균형이 엔진을 구동하는 온도차를 생성한다. (B) 2023년 8월 14일 저녁부터 밤까지 하늘에서 발생하는 하강풍 적외선 복사와 태양 복사량을 그래프로 나타냈다. 이러한 출력 플럭스는 방출 상부 플레이트의 온도를 제어한다. 하강풍 적외선의 변동은 수분 함량이 높아 적외선을 강하게 방출하는 구름이 지나가면서 발생한다. (C) 작동 중 주변 공기와 비교한 엔진 플레이트의 온도. 상부 플레이트와 기온의 변동은 하강풍 적외선의 변동과 일치한다. 하강풍 출력이 감소함에 따라 평균 온도가 감소한다. (D) 엔진 주파수와 온도차는 거의 일정하게 유지된다. 하향적외선의 일시적인 증가로 인해 엔진의 온도 차이가 줄어들면 물리적으로 엔진 속도가 느려진다. (출처: Mechanical power generation using Earth’s ambient radiation / Science Advances / 12. Nov 2025) |

배터리 충전

또한 이러한 스털링 엔진으로도 전기를 생성할 수 있다. 이를 위해 연구진은 바퀴 축에 작은 전기 모터를 연결했다. 기계 에너지의 몇 퍼센트만이 전기 에너지로 변환되지만, 이는 예를 들어 배터리 충전에 사용될 수 있다. 데페와 문데이는 "기계 에너지의 약 절반은 이 과정에서 사용 가능하다"고 보고했다. "이를 통해 기계 에너지와 전기 에너지를 동시에 사용할 수 있다.”

연구진에 따르면, 땅-하늘 스털링 엔진 시제품은 자연적으로 발생하는 온도 기울기를 효과적으로 활용하는 방법을 보여준다. 엔진은 해가 지는 즉시 시동된다. 데페와 먼데이는 "스털링 엔진이 지구의 자연 복사열을 이용하여 기계적 일을 수행하고 전기를 생산할 수 있음을 입증했다"고 기술했다.

|

| ▲ 전 세계 평균 하늘 조건에서의 복사 냉각 엔진 성능. (A 및 B) 각각 2023년 1월과 2023년 7월에 하늘과 광학적으로 연결된 광대역 복사 냉각기와 지구 표면과 연결된 열체 사이에 발생할 수 있는 온도 차이. (C 및 D) 각각 (A)와 (B)의 온도 차이에서 작동하는 카르노 제한 엔진의 최대 전 세계 출력. 이 엔진은 하강 복사량이 가장 낮은 건조 지역과 산악 지대에서 가장 우수한 성능을 발휘합니다. (A)부터 (D)까지의 계산은 NASA(25–27)에서 수집한 지표면 온도(MOD11C3.061)와 하강 적외선 복사(CERES EBAF Ed4.2)의 월 평균값을 사용하여 수행되었다. 맑은 하늘 조건에서는 더 큰 온도 차이와 출력 전력(>8 W/m²)이 가능하다. (출처: Mechanical power generation using Earth’s ambient radiation / Science Advances / 12. Nov 2025) |

성능 향상 가능성은 여전히 남아 있다.

연구진이 강조하듯이 스털링 엔진의 가능성은 아직 무궁무진하다. 시중에서 판매되는 냉각 페인트 대신 냉각판에 최적화된 코팅을 사용하면 성능을 크게 향상시킬 수 있다. 베이스 플레이트를 지붕과 같이 더 따뜻한 표면에 놓거나 폐열로 가열하는 경우에도 마찬가지다. 엔진 챔버와 베이스 플레이트를 확장하면 성능도 향상될 것이다.

그러나 스털링 엔진은 모든 곳에서 사용하기에 적합한 것은 아니다. 냉각판에서 발생하는 수동 열복사는 하늘이 맑고 공기가 최대한 건조할 때 가장 잘 작동한다. 연구진은 "따라서 에너지 밀도는 건조한 지역과 고지대에서 가장 높다"고 설명했다. 반면, 구름이나 높은 습도는 냉각판에서 열복사를 방해한다.

참고: Science Advances, 2025; doi: 10.1126/sciadv.adw6833

출처: University of California – Davis

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]