정전기력을 이용해 숙주인 과일파리에게 몸을 던지는 선충

- 기초과학 / 문광주 기자 / 2025-10-17 09:53:43

4문 읽기

- 진드기는 정전기적 인력을 이용해 벌새의 부리에 착지하여 꽃들 사이에 편리하게 이동

- 호박벌은 전기장을 이용해 꽃에 아직 꿀이 있는지, 이미 꿀이 다 떨어졌는지 감지

- 길이가 1mm도 채 되지 않는 이 선충류는 정전기 이용해 몸길이의 25배 거리를 날아가

- 선충류는 공기 중 물방울에 탑승하기 때문에 비 올 때 우산 써야 한다.

예를 들어, 금속 문손잡이를 만지거나 스웨터를 머리 위로 끌어당길 때 우리는 정전기를 느낀다. 따끔거리고 머리카락이 쭈뼛 서는 것이다. 이는 전자들이 표면에 모여 도체와 접촉하면 빠르게 방전될 때 발생한다. 이러한 현상은 우리에게는 성가신 충격에 불과하지만, 정전기는 일부 작은 생물의 삶에 중요한 역할을 한다.

예를 들어, 진드기는 정전기적 인력을 이용하여 벌새의 부리에 착지하여 이 꽃 저 꽃으로 편리하게 옮겨 다닌다. 호박벌은 아마도 전기장을 이용하여 꽃에 아직 꿀이 있는지, 아니면 이미 꿀이 다 떨어졌는지 감지하는 것으로 보인다. 이러한 힘은 먹이를 잡는 데에도 유용하다. 예를 들어 거미는 정전기를 이용하여 지나가는 곤충을 거미줄에 가두고, 진드기는 정전기를 이용하여 동물의 털에 직접 끌려들 수 있다.

다리 없는 곡예사

애틀랜타 에모리 대학교의 란장샹 란(Ranjiangshang Ran)이 이끄는 연구진은 정전기를 이용하는 또 다른 소형 포식자를 발견했다. 기생 선충류인 스테이네르네마 카르포캅사에(Steinernema carpocapsae)는 바늘 끝만큼 길지만, 다양한 곤충을 감염시킨다.

이 작은 포식자는 날아다니는 곤충도 피하지 않는다. 심지어 공중에서 곤충을 잡기 위해 적극적으로 뛰어오른다. 이를 위해 선충은 먼저 고리 모양으로 몸을 감은 다음 몸길이의 최대 25배 높이까지 위로 솟구친다. 이는 사람이 10층 건물보다 높이 뛰어오르는 것과 같다. 스테이너네마 카르포캅사는 아찔한 도약 동안 초당 약 1,000번 회전한다.

스테이너네마 카르포캅사는 숙주에 도달하면 숙주의 몸속으로 침투하여 박테리아를 방출하고, 이 박테리아는 숙주와 공생 관계를 형성한다. 이 박테리아는 48시간 이내에 숙주 곤충을 죽여 스테이너네마에게 먹이와 알을 낳을 적절한 장소를 제공한다.

매력적인 먹이

도대체 이 작은 선충은 어떻게 공중의 민첩한 숙주 곤충을 안정적으로 공격할 수 있을까? 란과 그의 연구팀은 고속 카메라와 전압원에 연결된 죽은 초파리를 먹이로 사용한 실험에서 스테이너네마 카르포캅사가 곡예 도약에서 정전기적 인력을 이용한다는 사실을 발견했다.

구체적으로 설명하자면, 이 원리는 다음과 같다. 초파리가 공중을 윙윙거리며 날아다닐 때, 그 몸이 공기 분자와 마찰하면서 수백 볼트의 전하를 생성한다. 초파리는 반대 전하를 가지고 있는데, 이 전하가 초파리의 전기장에 끌린다. 초파리가 목표물에 접근하면 정전기적 인력이 정확도를 높이고, 이 작은 포식자가 날아다니는 숙주에 안정적으로 달라붙도록 도와준다.

전압이 높을수록, 더 많은 타격

기본적인 법칙은 전압이 높을수록 좋다는 것이다. 컴퓨터 분석에 따르면 100V(볼트)의 전압은 명중률이 10% 미만이지만, 800V는 성공률을 80%로 높인다. 이 선충류의 속임수는 나비, 호박벌, 메뚜기와 같이 비행 중에 초파리보다 훨씬 더 큰 긴장감을 유발하는 대형 곤충에게 가장 효과적일 것이다.

연구진의 보고에 따르면, 잠재적 숙주 곤충이 땅에 숨어 있는 선충류에 얼마나 가까이 접근하느냐에 따라 선충류는 물리적인 힘을 전혀 들이지 않아도 될 수도 있다. 그러면 정전기 인력이 너무 강해서 마치 "트랙터 빔"처럼 자동으로 위로 솟구쳐 지나가는 곤충 쪽으로 끌어당길 수 있다.

하지만 정전기력에 대한 이러한 강한 의존성은 "정전기력이 없다면 이 벌레들이 이러한 도약하는 포식 행동을 진화시켰다는 것은 말이 되지 않는다"는 것을 의미한다. 랜은 정전기력이 없다면, 이들의 도약은 극히 드문 경우에만 성공할 것이고, 따라서 에너지 소모가 너무 많고 위험할 것이다.

선충류가 비처럼 내리고 있다.

정전기적인 힘 외에도 공기 저항 또한 Steinernema carpocapsae의 놀라운 도약에 영향을 미친다. 컴퓨터 시뮬레이션 결과, 초속 0.2m의 약한 바람에도 더 높은 전압이 가해지면 벌레가 목표물을 맞힐 확률이 크게 높아질 수 있다는 것이 밝혀졌다.

그러나 뇌우 시 발생하는 초속 30m의 강한 상승 기류와 습도 증가가 결합되면 이 작은 선충류는 최대 40km까지 날아가 구름 속의 작은 물방울과 접촉할 수도 있다. 결과적으로, 선충류는 비로 다시 땅에 떨어져 퍼져 나간다. 따라서 다음번 비 오는 날 산책할 때 우산을 펼치지 않으면 단순히 젖는 것 이상의 위험이 있다.

참고: 미국 국립과학원 회보, 2025; doi: 10.1073/pnas.2503555122

출처: 에모리 대학교

- 진드기는 정전기적 인력을 이용해 벌새의 부리에 착지하여 꽃들 사이에 편리하게 이동

- 호박벌은 전기장을 이용해 꽃에 아직 꿀이 있는지, 이미 꿀이 다 떨어졌는지 감지

- 길이가 1mm도 채 되지 않는 이 선충류는 정전기 이용해 몸길이의 25배 거리를 날아가

- 선충류는 공기 중 물방울에 탑승하기 때문에 비 올 때 우산 써야 한다.

이 벌레는 먹이에게 뛰어든다.

정전기력이 기생충을 공중으로 "발사"시킨다.

하늘의 곡예사:

기생성 선충류인 Steinernema carpocapsae는 정전기력을 이용해 날아다니는 숙주 곤충 위로 몸을 던진다. 길이가 1mm도 채 되지 않는 이 선충류는 몸길이의 25배에 달하는 거리를 날아간다. 이 선충류는 공중을 날아다니며 날갯짓으로 발생하는 전압이 클수록 먹이를 더 확실하게 타격한다. 하지만 타격의 정확도에 영향을 미치는 또 다른 요인이 있다.

|

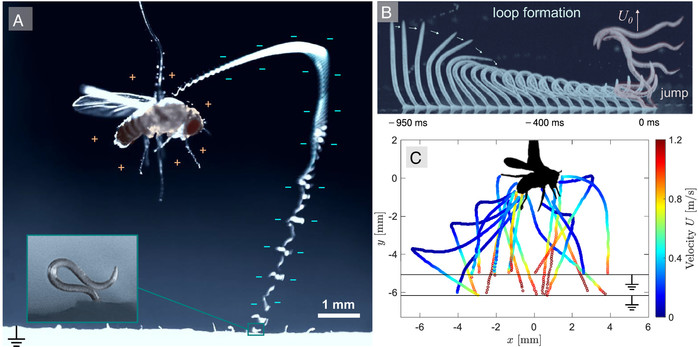

| ▲ 대전된 곤충 숙주에 정전기적으로 유인된 점프 선충. (A) 양전하를 띤 초파리를 향해 끌려가는 점프 선충의 궤적과 몸 방향. 삽입 그림: 젖은 종이 위에 루프 형태로 있는 선충의 확대된 컬러 사진. (B) Steinernema carpocapsae 선충의 점프 성능을 순차적으로 촬영한 사진: 루프 형성은 950ms에서 0ms까지, 최종적으로 풀려나 0ms에서 5ms 사이에 이륙하는 모습. (C) 점프 선충의 질량 중심 궤적( )은 순간 속도에 따라 채색되어 있다. . 이 실험에서 선충은 초파리 아래 약 5.1mm와 6.2mm의 두 가지 다른 높이에서 접지된 평면에서 이륙했다. 대전된 초파리의 전압은 100V에서 700V까지 변화했다. (출처:Electrostatics facilitate midair host attachment in parasitic jumping nematodes / October 14, 2025 / PNAS) |

예를 들어, 금속 문손잡이를 만지거나 스웨터를 머리 위로 끌어당길 때 우리는 정전기를 느낀다. 따끔거리고 머리카락이 쭈뼛 서는 것이다. 이는 전자들이 표면에 모여 도체와 접촉하면 빠르게 방전될 때 발생한다. 이러한 현상은 우리에게는 성가신 충격에 불과하지만, 정전기는 일부 작은 생물의 삶에 중요한 역할을 한다.

예를 들어, 진드기는 정전기적 인력을 이용하여 벌새의 부리에 착지하여 이 꽃 저 꽃으로 편리하게 옮겨 다닌다. 호박벌은 아마도 전기장을 이용하여 꽃에 아직 꿀이 있는지, 아니면 이미 꿀이 다 떨어졌는지 감지하는 것으로 보인다. 이러한 힘은 먹이를 잡는 데에도 유용하다. 예를 들어 거미는 정전기를 이용하여 지나가는 곤충을 거미줄에 가두고, 진드기는 정전기를 이용하여 동물의 털에 직접 끌려들 수 있다.

|

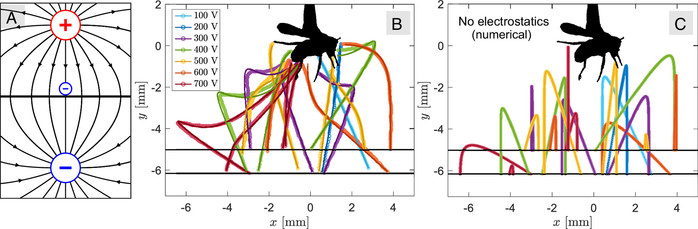

| ▲ 점핑 선충의 정전기 모델 및 궤적 피팅. (A) 초파리는 균일한 양전하를 갖는 구로 모델링되고, 점핑 선충은 음전하를 갖는 더 작은 구로 모델링되며, 접지된 전도 평면은 평면 아래 대칭적으로 위치한 음의 이미지 전하로 대체된다. 전기장은 화살표가 있는 검은색 선으로 표시. |

다리 없는 곡예사

애틀랜타 에모리 대학교의 란장샹 란(Ranjiangshang Ran)이 이끄는 연구진은 정전기를 이용하는 또 다른 소형 포식자를 발견했다. 기생 선충류인 스테이네르네마 카르포캅사에(Steinernema carpocapsae)는 바늘 끝만큼 길지만, 다양한 곤충을 감염시킨다.

이 작은 포식자는 날아다니는 곤충도 피하지 않는다. 심지어 공중에서 곤충을 잡기 위해 적극적으로 뛰어오른다. 이를 위해 선충은 먼저 고리 모양으로 몸을 감은 다음 몸길이의 최대 25배 높이까지 위로 솟구친다. 이는 사람이 10층 건물보다 높이 뛰어오르는 것과 같다. 스테이너네마 카르포캅사는 아찔한 도약 동안 초당 약 1,000번 회전한다.

스테이너네마 카르포캅사는 숙주에 도달하면 숙주의 몸속으로 침투하여 박테리아를 방출하고, 이 박테리아는 숙주와 공생 관계를 형성한다. 이 박테리아는 48시간 이내에 숙주 곤충을 죽여 스테이너네마에게 먹이와 알을 낳을 적절한 장소를 제공한다.

|

| ▲ 작은 선충류인 Steinernema carpocapsae는 정전기력을 이용해 숙주인 과일파리에게 몸을 던진다. © Victor Ortega-Jiménez |

매력적인 먹이

도대체 이 작은 선충은 어떻게 공중의 민첩한 숙주 곤충을 안정적으로 공격할 수 있을까? 란과 그의 연구팀은 고속 카메라와 전압원에 연결된 죽은 초파리를 먹이로 사용한 실험에서 스테이너네마 카르포캅사가 곡예 도약에서 정전기적 인력을 이용한다는 사실을 발견했다.

구체적으로 설명하자면, 이 원리는 다음과 같다. 초파리가 공중을 윙윙거리며 날아다닐 때, 그 몸이 공기 분자와 마찰하면서 수백 볼트의 전하를 생성한다. 초파리는 반대 전하를 가지고 있는데, 이 전하가 초파리의 전기장에 끌린다. 초파리가 목표물에 접근하면 정전기적 인력이 정확도를 높이고, 이 작은 포식자가 날아다니는 숙주에 안정적으로 달라붙도록 도와준다.

|

| ▲ 이 선충류는 점프 후 숙주의 뒷다리에 달라붙었다. © Victor Ortega-Jiménez |

전압이 높을수록, 더 많은 타격

기본적인 법칙은 전압이 높을수록 좋다는 것이다. 컴퓨터 분석에 따르면 100V(볼트)의 전압은 명중률이 10% 미만이지만, 800V는 성공률을 80%로 높인다. 이 선충류의 속임수는 나비, 호박벌, 메뚜기와 같이 비행 중에 초파리보다 훨씬 더 큰 긴장감을 유발하는 대형 곤충에게 가장 효과적일 것이다.

연구진의 보고에 따르면, 잠재적 숙주 곤충이 땅에 숨어 있는 선충류에 얼마나 가까이 접근하느냐에 따라 선충류는 물리적인 힘을 전혀 들이지 않아도 될 수도 있다. 그러면 정전기 인력이 너무 강해서 마치 "트랙터 빔"처럼 자동으로 위로 솟구쳐 지나가는 곤충 쪽으로 끌어당길 수 있다.

하지만 정전기력에 대한 이러한 강한 의존성은 "정전기력이 없다면 이 벌레들이 이러한 도약하는 포식 행동을 진화시켰다는 것은 말이 되지 않는다"는 것을 의미한다. 랜은 정전기력이 없다면, 이들의 도약은 극히 드문 경우에만 성공할 것이고, 따라서 에너지 소모가 너무 많고 위험할 것이다.

|

| ▲ 중첩된 이미지에서 기생 선충의 놀라운 도약. 얼마나 자주 정확하게 착지하는지 보여준다. © Victor Ortega-Jiménez |

선충류가 비처럼 내리고 있다.

정전기적인 힘 외에도 공기 저항 또한 Steinernema carpocapsae의 놀라운 도약에 영향을 미친다. 컴퓨터 시뮬레이션 결과, 초속 0.2m의 약한 바람에도 더 높은 전압이 가해지면 벌레가 목표물을 맞힐 확률이 크게 높아질 수 있다는 것이 밝혀졌다.

그러나 뇌우 시 발생하는 초속 30m의 강한 상승 기류와 습도 증가가 결합되면 이 작은 선충류는 최대 40km까지 날아가 구름 속의 작은 물방울과 접촉할 수도 있다. 결과적으로, 선충류는 비로 다시 땅에 떨어져 퍼져 나간다. 따라서 다음번 비 오는 날 산책할 때 우산을 펼치지 않으면 단순히 젖는 것 이상의 위험이 있다.

참고: 미국 국립과학원 회보, 2025; doi: 10.1073/pnas.2503555122

출처: 에모리 대학교

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]